ABOUT半田赤レンガ建物とは

施設概要/歴史

カブトビールの製造工場として誕生

「ものづくり」の精神を未来へ

半田赤レンガ建物は、明治時代に誕生した「カブトビール」の製造工場として、120年以上の歴史を刻んできました。一地方都市の半田からミツカン酢4代中埜又左衛門と甥で後に敷島製パンを創業した盛田善平たちが丸三麦酒㈱を創業し、4大ビールメーカーに果敢に挑んでいきました。その起業家たちの情熱と精神が今も息づいています。

1903年(明治36年)頃、創業時の丸三麦酒醸造工場(所蔵:ミツカングループ)

中埜又左衛門(出展:ミツカングループ)

盛田善平(出展:敷島製パン)

明治建築界の巨匠よる設計

ハーフティンバー様式が印象的なこの建物は、横浜赤レンガ倉庫や日本橋の装飾部を手がけた明治の著名な建築家・妻木頼黄による設計で、国内でも有数の大規模なレンガ建築です。

ビール醸造に必要な「アーチ状の耐火床」や「5重の複壁」などの特徴的な構造がそのまま保存されており、当時の醸造技術を知るうえで貴重な遺構となっています。明治時代のレンガ建築として日本屈指の規模を誇る、歴史的価値の高い建造物です。

妻木 頼黄(つまき よりなか)

横浜赤レンガ倉庫

1911年完成(神奈川県横浜市)

日本橋

1911年完成(東京都中央区)

重要文化財

妻木 頼黄(つまき よりなか)

| 建造物名 | 年 | 所在地 | 状態 | 備考 |

| 大阪麦酒会社吹田村醸造所 | 1890年(明治23年) | 大阪府吹田市 | 現存せず | 担当:佐立七次郎 |

| 東京府庁 | 1894年(明治27年) | 東京都港区 | 現存せず | |

| 日本麦酒株式会社精麦場 | 1896年(明治29年) | 東京都渋谷区 | 現存せず | 担当:遠藤於莵 |

| 日本勧業銀行本店 (現・千葉トヨペット本店) |

1899年(明治32年) | 千葉県千葉市 | 担当:武田五一 | |

| 旧横浜正金銀行本店 (現・神奈川県立歴史博物館) |

1904年(明治37年) | 神奈川県横浜市 | 重要文化財 | 担当:遠藤於莵 |

| 旧横浜新港埠頭倉庫 (現・横浜赤レンガ倉庫) |

1911年(明治44年) | 神奈川県横浜市 | ||

| 日本橋 | 1911年(明治44年) | 東京都中央区 | 重要文化財 | 装飾意匠設計 |

登録有形文化財・近代化産業遺産に指定

2004年に国の登録有形文化財、2009年には近代化産業遺産に指定されました。改修工事を経て、2015年からは半田市の重要な産業遺産として、半田運河と新美南吉記念館の間に位置する観光の回遊拠点として常時公開されています。また北側の壁には、太平洋戦争の戦禍にも耐え抜いた機銃掃射の跡が残り、歴史の語り部として見ることができます。

アーチ状の耐火床

5重の複壁

ハーフティンバー様式の外壁

北側の壁に今も残る機銃掃射痕

イギリス積みのレンガ構造

取り壊された創建当時の東棟の跡

創建時のビール貯蔵庫通路

奥行き150㎝の北壁窓

カフェの煉瓦と天井の木組み

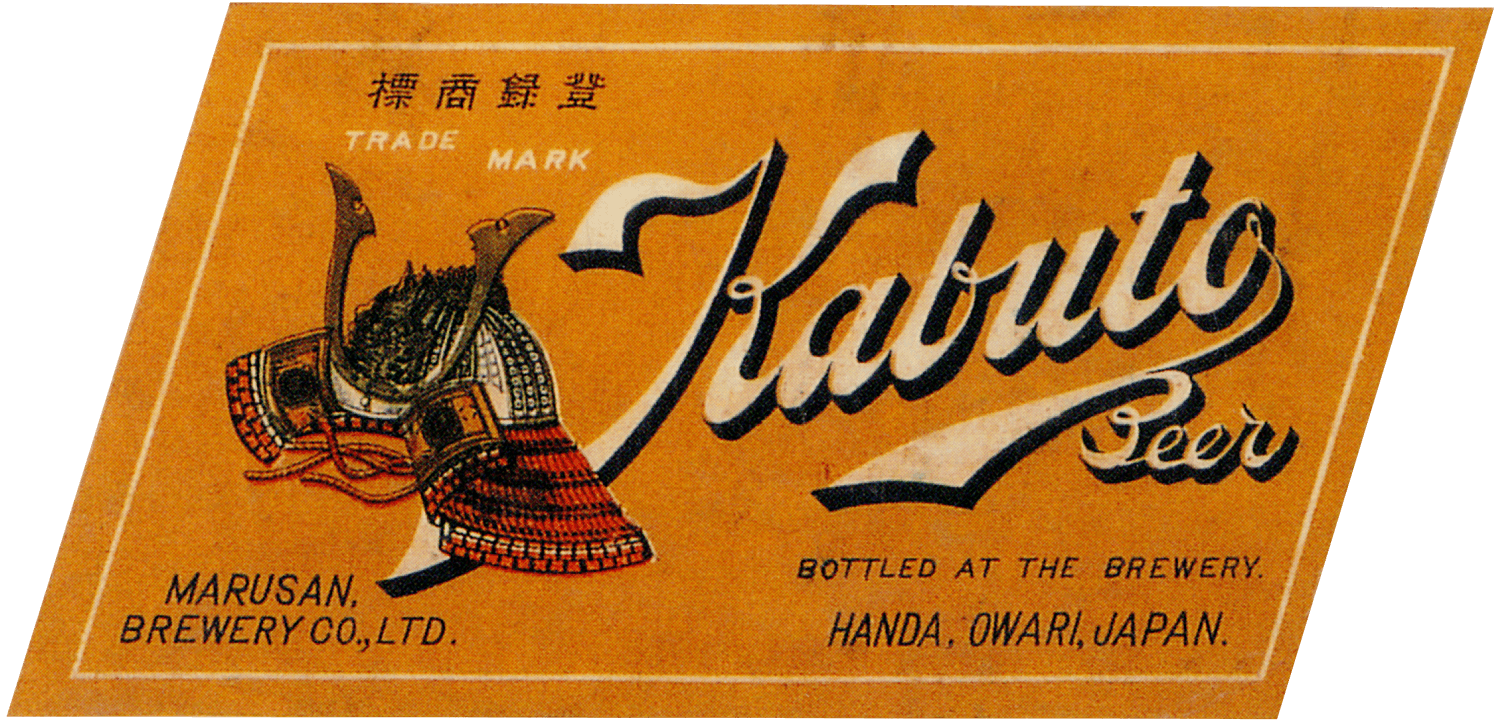

カブトビールは、明治時代に半田で誕生した本格ドイツビールのブランドです。地方発ながら品質の高さで知られ、大手メーカーに挑んだことで、日本のビール黎明期を象徴する存在となりました。

HISTORYカブトビールの始まり

カブトビールの歴史をご紹介します。

カブトビール誕生

1889年(明治22年)、ミツカン酢4代・中埜又左衛門と、甥で後の敷島製パン創業者・盛田善平らが設立した丸三麦酒醸造所は、瓶詰めビールおよそ3,000本を「丸三ビール」として半田から初出荷しました。これが後のカブトビールです。1898年には半田町榎下に丸三麦酒株式会社の醸造工場を建設し、ドイツ技師を迎えて本格ドイツビール醸造を開始。銘を「加武登麦酒(カブトビール)」と改めました。

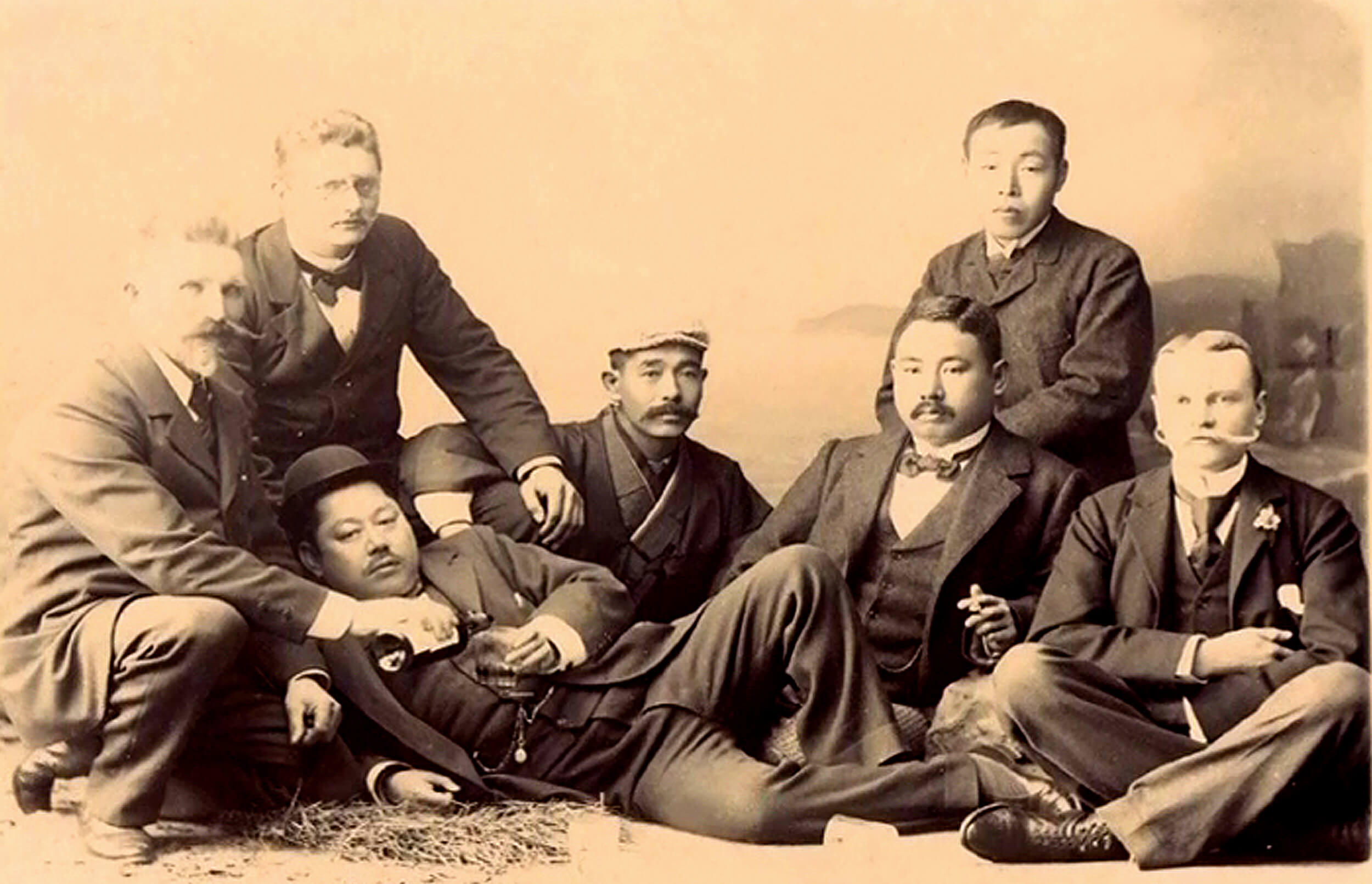

一番左が醸造技師ヨゼフ・ボンゴル、

隣が機械技師のフリードリッヒ・フォーゲル

パリ万国大博覧会に出品し金牌を受賞

1900年、カブトビールはパリ万国大博覧会に出品され、金牌を受賞。地方都市・半田から全国を目指す挑戦は続き、日本のビール黎明期を象徴する存在となりました。

激動の時代と企業再編

明治33年(1900年)には、これまで無税だったビールに酒税が課せられました。さらに日露戦争後の景気後退で、ビール業界全体が影響を受けます。カブトビール醸造工場は1906年(明治39年)から社名を日本第一麦酒株式会社、加富登麦酒株式会社に変え、1933年には大日本麦酒株式会社と合併しました。

幻のビールとなるまで

太平洋戦争により工場は閉鎖され、大日本麦酒株式会社はサッポロビール株式会社とアサヒビール株式会社に分離。カブトビールは幻のビールとなりましたが、その挑戦の歴史と起業家たちの情熱は今日まで語り継がれています。

幻のカブトビールを復刻

2005年、半田赤レンガ建物の保存活動を行う「赤煉瓦倶楽部半田」により、カブトビールが復刻発売されました。明治期の味を忠実に再現することを目的に、多くの文献を調査・研究して復刻。約半世紀ぶりの発売は、3000本限定でした。

さらに2016年7月には大正期のカブトビールの復刻にも成功し、現在では2種類のカブトビールを楽しめます。

カフェで味わうことができるカブトビール

一般社団法人 赤煉瓦倶楽部半田ホームページ

半田赤レンガ建物の保存と活用を考える団体です。半田赤レンガ建物の利活用を調査研究して、魅力的なまちづくりを進めるために活動しています。様々な人と交流しながら楽しくまちづくりを進めていこうと考えています。

カブトビールを楽しむ

カブトビールの芳醇な香りと深いコクは、歴史ある赤レンガの雰囲気とともに、特別なひとときを演出します。

カブトビール誕生の歴史を、模型、映像、当時の資料などで紹介する常設展示室がございます。また、ガイドスタッフが建物とカブトビールの歴史を、こぼれ話を交えて案内。展示だけでは伝わらない魅力を、じっくり体験できます。ガイドツアーは15名以上でお申し込み可能です。

半田赤レンガ建物の概要

- 建物名称

- 半田赤レンガ建物

- 所在地(現住所)

- 愛知県半田市榎下町8番地

- 確認申請上の用途

- 展示場を含む事業所(2F以上は、工場跡からの用途変更確認申請対象外 非活用・非公開)

- 建築面積(現存部)

- 2,786.99㎡

- 延床面積(現存部)

- 4,979.51㎡(内活用部分 2,729.93㎡)

- 建物高さ

- 20.84m

- 建物構造

- 煉瓦造、一部木造(ハーフティンバー構造)

- 規模

- 地上2階 塔屋2階

- 主な仕様

- 屋根)ガルバリウム鋼板瓦棒葺

外壁)煉瓦イギリス積み+鉄筋補強、煉瓦長手積ハーフティンバー壁

床)鉄骨併用煉瓦造アーチ式床+コンクリートスラブ補強

- 国の認定等

- 平成16年 文化庁登録 登録有形文化財 第23-0134~0136号

平成21年 経済産業省認定 近代化産業遺産

平成26年 半田市指定 景観重要建造物 第1号

半田赤レンガ建物の歴史

- 明治31年(1898年)

- 丸三麦酒㈱煉瓦造の醸造工場(旧カブトビール工場)創建

- 明治32年(1899年)

- カブトビール新発売

- 明治33年(1900年)

- パリ万国大博覧会で金牌受賞

- 明治39年(1906年)

- 日本第一麦酒㈱に改称、醸造工場を半田工場とする

- 明治41年(1908年)

- 半田工場第1期増築工事竣工

- 明治41年(1908年)

- 半田工場第1期増築工事竣工

加富登麦酒㈱に社名変更

- 大正7年(1918年)

- 工場第2期増築工事竣工

- 大正10年(1921年)

- 半田工場第3期増築工事竣工

- 大正11年(1922年)

- 帝国鉱泉㈱、日本製壜㈱と合併し、日本麦酒鉱泉㈱に社名変更

- 昭和18年(1943年)

- ビール製造を中止

- 昭和19年(1944年)

- 中島飛行機製作所の衣糧倉庫

- 昭和25年(1950年)

- 日本食品化工㈱がコーンスターチ製造を開始

- 平成6年(1994年)

- 日本食品化工㈱はコーンスターチ製造工場を閉鎖

- 平成7年(1995年)

- 半田工場の東棟部分取り壊し

- 平成8年(1996年)

- 半田市が土地を含め購入

- 平成16年(2004年)

- 国の登録有形文化財に登録

- 平成21年(2009年)

- 近代化産業遺産に指定

- 平成27年(2015年)

- 耐震補強工事完了、建物リニューアルオープン

- 令和4年(2022年)

- 旧名古屋駅前のカブトビール広告塔を再現

創建時工事

- 工期

- 明治30(1897)年9月1日~明治31(1898)年10月31日

- 基本設計

- ドイツ・ゲルマニア機械製作所

- 実施設計

- 妻木頼黄(つまきよりなか)

- 施工

- 清水組(現 清水建設㈱)

- 構造様式

- 全体 地上5階建煉瓦造(イギリス積、一部長手積)

床 鉄骨併用煉瓦造アーチ式耐火床、一部木造床

柱 鋳鉄、一部木骨

平成26~27年整備工事

- 工事概要

- 耐震補強及び公開部分の内装、設備、展示及び外構整備

- 工期

- 平成26年6月20日~平成27年6月30日

- 計画設計監理

- 株式会社安井建築設計事務所

- 整備工事

- 清水・七番特定建設業務共同企業体

- 展示作製業務

- 株式会社乃村工藝社

- 耐震計画評価

- 特定非営利活動法人日本コンクリート技術支援機構

半田市の公式ウェブサイトの半田赤レンガ建物紹介ページ

半田赤レンガ建物について紹介しています。