半田赤レンガ建物とは。

知多半島は、肥沃な濃尾平野の恵をもとに、古くから発酵文化の花咲くエリアでした。

当時は、その肥沃さゆえ、域内の消費だけにとどまらず、弁才船によって様々な発酵の産物が江戸まで運ばれ、消費されていきました。

そんな中、1898年(明治31年)、中埜酢店4代目・中埜又左衛門と後の敷島製パン創業者・盛田善平らにより、「丸三ビール」と名づけられた瓶詰めビール3,000本余りが、半田から初出荷されました。

地域の発酵文化を引き継ぎ、当時最先端の発酵技術、ビール醸造へのチャレンジがはじまったのです。

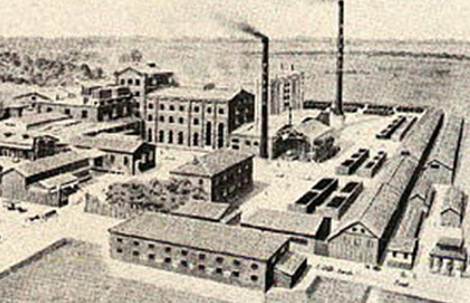

そして1889年(明治31年)名だたるアントレプレナーが集まって、自分たちの身の丈よりも大きな資金を集め生み出したのが半田赤レンガ建物です。

ドイツから機械技師と醸造技師を迎えて、建物も醸造技術も設備もともに、当時最先端のものを揃えて丸三ビール改め、“カブトビール″と名付けられたビールが、そこで創られることになっていきました。

カブトビールはまさに、そうしたカルティベイト(※耕やす)された地域の文化の産物。

私たちはその“カブトビール″が生まれたこの文化と産業の結節点である半田赤レンガ建物で、そうした景色をもう一度創り出して行きたい。

そう考えています。